森林文化香る飯能「西川材」

NISHIKAWAZAI

飯能の名産杉・桧「西川材」

西川材の特徴

- 降雪は年3~4回と少ないため倒木などの心配もなく手入れがしやすい。また適度に寒暖のある気候が、スギやヒノキの育成に適しており、建築材料としての強度のある材が生まれる。

- 植林時は、上方向に成長を促すため、密集させて植え、そのなかからいい材を残し、太くしていく。

- 「枝打ち」については、5~6年生から始め、4m打ち上げるまでに3回程度、その後も2~3回程度の枝打ちを行い、無節の優良木材の生産を行っている。

- 「立て木」という方法で、1ヘクタール(1万m²)に10本から15本程度を残し、100~200年もの長期にわたり保存育成しているため、大径木が残っている。これは、地元の大径木の需要や不時の出費に備えるものである。

- スギの一般的なヤング係数はE70、西川材は同E80~90と強度が高い。

- 「西川音頭」という、昭和初期に作られた西川材の普及促進PRのための曲がある。

名前の由来

江戸時代の頃、盛んに江戸の街で用材として使われ、当時は川を筏にして、水運で木材を輸送していた。この地域に西川という地名は無いが、「江戸からみて西の川から運ばれてくる木材」という意味から、西川材と呼ばれ、その材が生産される地方を、「西川地方(西川林業地)」と呼ぶようになったといわれている。

地域

- 西川材の林業地は、埼玉県南西部に流れる荒川支流の入間川(名栗(なぐり)川)、高麗川、越(おっ)辺(ぺ)川流域で、飯能市、越生町、毛呂山町、日高市の4市町にまたがる。

- 森林面積は約2万ヘクタール。

- 全国と比較して規模は小さく、スギの年間生産量は約28千m³であり、全国で39位である。なお、一位は宮崎県の1277千m³。東京は10千m³、神奈川は3千m³である。

(平成20年 林野庁統計資料より 数値は都道府県毎の生産量)

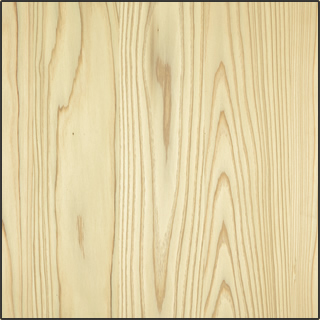

樹種内訳

- スギが約6割、ヒノキが約4割である。まれにサワラ、ツガなども流通されるが、西川材として一般的なのは、スギとヒノキの2種である。

- 飯能市の森林の約9割は、スギとヒノキの人工林となっている。

[西川林業地の森林の状況]

| 区分 | 人工林 | 天然リン等 | 合計 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| スギ | ヒノキ | その他 | 計 | |||

| 面積 | 10,262 | 5,291 | 392 | 15,945 | 4,227 | 20,172 |

| 比率 | 51 | 26 | 2 | 79 | 21 | 100 |

スギ板目

スギ柾目

歴史的背景

- 徳川三代将軍の頃に江戸城のために植林されたのが、この地域の林業の始まりとされ、約300年もの歴史がある。

- 江戸の街から40~60kmと近く、まっすぐで加工しやすく強度があり木目の整った良質な木材が供給出来たことから、江戸時代には、街の家屋や道具などに利用されてきた。

- 関東大震災、戦後の復興期の住宅需要などを西川材が多く供給されていた。

- 以前は間伐材の用途として、電信柱や建築時の足場丸太に大量に使われていた。

- 樹の皮は屋根材に、枝は薪炭に使用していた。

株式会社サカモトが、埼玉・飯能の地で木工の仕事を始めて半世紀が経ちました。

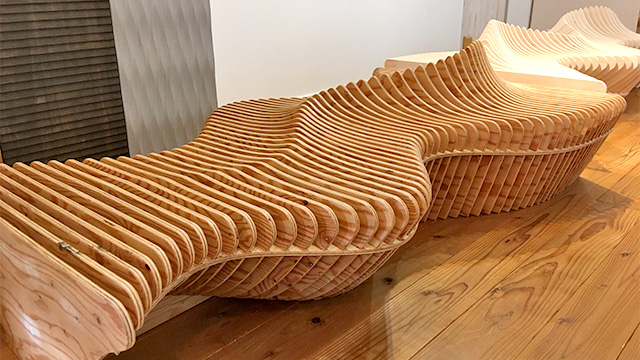

サカモトのある埼玉県飯能市は、古くから林業の盛んな地域。手入れの行き届いた杉・桧は「西川材」と呼ばれて主に建築用材として社寺や住宅の柱や梁などに用いられています。創業当時から、地産「西川材(スギ・ヒノキ)」を使った木製建具を製造し、主に県内の木造校舎や木造住宅に納入してきました。現在は、西川材を使ったドア、家具、キッチン、壁紙などのオーダー品を首都圏のお客様を中心に納めています。自社の西川材製品は、住宅をはじめ、商業施設、公共施設、学校、福祉施設など、さまざまなところで多くの方にお使いいただいております。このようにサカモトでは、西川材を活かした製品・サービスを積極的に行っています。身近な木製品に地産の木材を用いることで、その魅力をお客様に直接お届けできるからです。

わたしたちの考える木工とは、生活を豊かにするものづくりであると同時に、「木と人をつなぐ役割を担う仕事」です。

木は、永い歳月を経て、森から私たちの工場へやってきます。その一本の木を育んだ自然と人に敬意を表し、お客さまに永く愛される一品をお届けしたいと思います。

サカモトの取り組みが、森と街、木と人の間をつなぐ地産地消という循環と、みなさまの住まいと暮らしに、愉しさと歓びを運ぶ一助となり持続可能な生活が実現することを目指しています。

今日も、サカモトは木と人の間で、

開閉する扉のようにニュートラルポジションから挑戦を続けています。

「ものづくり」の力で、活気ある「森づくり」を。

江戸時代、飯能市の名栗地区(なぐりちく)、原市場地区(はらいちばちく)などの入間川上流の村々では、山から切り出した木材を筏(いかだ)に組み、多くの木材を江戸へ流送していました。

江戸幕府開府以降、町づくりや度重なる江戸の大火の復興のために活用され、江戸から見ると「西の川筋から流されてくる良質な木材」という様子から「西川材(にしかわざい)」と呼ばれ親しまれていたと言われています。

大正時代には、それまで筏に頼っていた東京への出荷が鉄道輸送へと切り替わり、時が進み昭和30年代の高度経済成長期に入ると、外国から安価な輸入材が大量に流通しはじめ、全国的に林業が低迷するようになりました。それに伴い、山村の過疎化や林業家の高齢化も進み、林業経営が極めて難しい時代となり、今日に至っています。

西川林業地の森林面積は、約2万haあり、そのうち約8割が人工林です。

飯能地方の森林から切り出される木材は、良質な木材を育てるために苗木を植える「植林」から始まり、間刈り(あいがり)や枝打ちをして木を育てる「育林」、木を切り出す「伐採」、材木を運び出す「搬出」に至るまで、さまざまな技術や知恵、木に対する愛情が込められています。畑で作物を育てて収穫するように、飯能の山地では山に木を植え、それを丹念に育て、伐採して出荷するという循環を数百年にわたり続けてきました。

この地で代々森林とともに育まれてきたこの大切な営みを、これからも繋ぎ、受け継いでいくことが私たちの使命です。

飯能工民芸は、ものづくりの力で、活気ある森づくりを継承します。